Rezepte

Die nachfolgende Seite bietet einen Überblick über verschiedene 'Rezepte' zur Herstellung für im Altbaubereich benötigte Materialien. Natürlich können vermutlich alle diese Stoffe auch im Laden fertig erworben werden – trotzdem bietet das selber anmischen häufig neben Spaß & Erfahrung auch Kostenvorteile. Zudem lassen sich die gemischten Materialien mitunter perfekt auf das jeweilige Anwendungsgebiet anpassen.

Beim Verarbeiten der Rezepte empfehlen wir grundsätzlich in Abhängigkeit der Materialien, eine ausreichende Arbeitssicherheit zu beachten. So sind zum Beispiel Schutzbrillen beim Mischen sinnvoll, um die Augen vor Spritzern der anzumischenden Stoffe ausreichend zu schützen. Wir empfehlen daher, die jeweiligen Vorgaben für die verwendeten Grundmaterialen und den herzustellenden Mix zu beachten.

Unsere Rezepte geben zudem einen Input über das Mögliche – ob die Gebinde dann in jedem Einzelfall passend für den Einsatz sind, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten des Einsatzes ab. Daher können wir keine formale Gewähr für unsere hier dargestellten Rezepte übernehmen. Trotzdem wünschen wir viel Spaß beim 'selber mixen' der jeweiligen Gebinde und freuen uns über Erfahrungsbereichte und weitere Rezeptvorschläge von Praktikern für Praktiker.

Farben und Anstriche: Kalk-Kasein-Anstrich auf Lehmputz

Mengenangabe für 10 qm Wandfläche

1,25 kg Sumpfkalk

(optional kann man auch im Baumarkt Weißkalkhydrat kaufen)

0,25 kg Quark

10 ml Distelöl

1,75 Ltr Wasser

Wichtig! Vorher eine Grundierung aus dünner Kalkschlämme (1,75 Ltr Wasser mit ein drittel Sumpfkalk, also 400 g) richtig mit Pinsel oder Schwammbrett in den Lehmputz einarbeiten! Die folgenden Anstriche auch ganz dünn auftragen (mit Längsstrich aufgetragen und mit Querstrichen verstrichen).

Die Flächen immer schön vornässen. (nass in nass arbeiten)

Ich habe mir dazu eine 5-Liter-Druckspritze gekauft. Macht sich ganz prima.

Nach dem ersten Kalk-Kasein-Anstrich war das Ergebnis von der Optik gut und nach dem zweiten Anstrich hervorragend. Von der Abriebfestigkeit nicht so gut, also noch etwas mehr Distelöl verwenden!

Kleber: Kaseinleim (Holzleim)

Kaseinpulver (kostet 100g ca 2,50 €), Wasser, Kalk (Sumpfkalk oder Weißkalkhydrat)

6 gr Kaseinpulver

20 ml Wasser

1/5 dieser Masse Sumpfkalk

Das Kaseinpulver mit dem Wasser gut verrühren und mindestens 1 Stunde stehen lassen, besser über Nacht. Dann den Sumpfkalk dazugeben und sehr gut verrühren, Leim ist fertig und innerhalb 1 Std zu verbrauchen. (Deshalb nur die Bedarfsmenge ansetzen.) Dieser Leim ist diffusionsoffen und absolut wasserfest.

Statt Kaseinpulver kann man auch Magerquark verwenden, jedoch klappt das Rezept nicht, wenn sich Lab im Quark befindet.

Kleber: Glutinleim (Holzleim - nicht wasserfest)

Blattgelatine, Wasser

Ein Blatt Gelatine zerbröseln und in ein sehr kleines Gefäß geben, 20ml Wasser dazu. Dieses kleine Gefäß in ein heißes Wasserbad stellen und die Gelatinemasse mit einem Pinsel aufrühren. Der Leim ist fertig. Er ist ziemlich dünnflüssig und muss heiß (ca 50°) verarbeitet werden, da er sonst geliert und nicht mehr klebt. Die geleimte Fläche 2-3 Stunden stehen lassen, dann ist es fest. Der Leim ist reversibel und kann mit Wasser wieder gelöst werden.

Sabine Pönicke, 22.08.2016

Mörtel: Kalk-Trass Mörtel für Fachwerkmauerwerk aus Stein

Das nachfolgende Rezept kann genutzt werden, soweit man Fachwerk Gefache mit Backsteinen oder Klinker ausmauern möchte. Dabei ist das Verhältnis des Bindemittels (Weißkalkhydrat und Trasskalk) zum Zuschlagstoff (Sand) hier 3:1. Der Sand sollte idealerweise eine Siebgröße von 0-2mm und/oder 0,3mm haben. Es gibt auch Maurer, die den Sand der beiden Körnungen 50:50 mischen.

Das Rezept eignet sich, für steinsichtige Ausfachungen. Die Verfugung erfolgt hierbei 'im eigenen Saft' - also ohne zusätzliche nachträglche Verfugung.

Grundrezept:

3 Teile Weißkalkhydrat

1 Teil Trasskalk

12 Teile Putz- oder Maurersand

Hinweise zum Vorbereiten der zu vermauernden Fläche und zum mauern selber können in unserer Rubrik 'Schadbilder' entnommen werden.

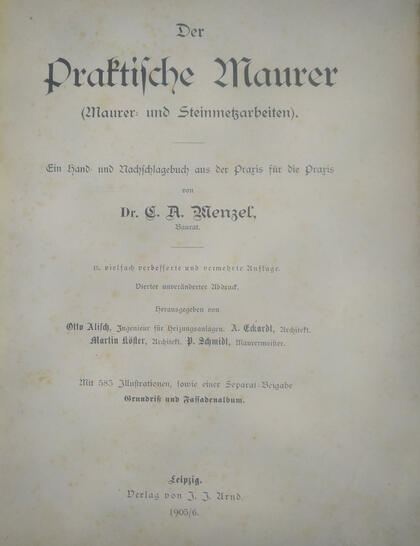

Mörtel: Kalk-Mörtel für Mauerwerk aus Ziegel- oder Backstein (Originaltext von 1906)

Der nachfolgende Text stammt aus dem Buch ‚Der praktische Maurer‘ – ein ‚Hand und Nachschlagebuch aus der Praxis für die Praxis‘ von Dr. C.A. Menzel – seines Zeichens ‚Baurat‘. Als Erscheinungsjahr der dem nachfolgenden Text zugrundeliegenden 15ten Auflage ist das Jahr 1905/1906 angegeben.

Achtung: die nachfolgende Beschreibung enthält auch Passagen, die den historschen Kontext darstellen. Feuerschalen mit Koks z.B. sollte man heute so oder so nicht mehr in Wohnungen zum Austrocknen des nassen Mörtels verwenden.

Trotzdem liefert der Beitrag eine inhaltlich präzise und gute formulierte weiterhin gültige Erklärung, welcher Sand genutzt werden sollte, wie viel Kalk genutzt werden sollte und wieso das alles so sein muß, um Mauerwerk mit Mörtel zusammenzufügen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Das Buch kann übrigens in der Bibliothek der IgB Außenstelle Schaumburger Land eingesehen werden – und vielleicht lässt sich ja auch eine Ausgabe im Buchshop der IgB finden…

Die Bereitung des Mörtels

Unter Mauermörtel versteht man jedes Zwischenmittel, welches in die Fugen des Mauerverbandes gebracht, nach und nach oder schnell erhärtet und, die Steine zusammenkittend, das Mauerwerk zu einer zusammenhängenden Masse vereinigt. Auf dieser Bedingung beruht wenigstens der Begriff eines vollkommenen Mörtels, welcher indes nicht alle Mörtel ganz erfüllen. Der gewöhnliche Mörtel wird aus Kalk und Sand vertreten, wie Ziegelmehl, kleingestoßenen Töpferscherben, Steinkohlen, Schlacken, Traß usw.. Der aus Kalk und Sand bestehende Mörtel wird zu trockenem, über der Erde auszuführenden Mauerwerk angewendet, da er unter Einwirkung der atmosphärischen Luft erhärtet. Man nennt ihn deshalb auch Luftmörtel, zur Unterscheidung von dem Wassermörtel (hydraulischer Mörtel), welcher zu Mauerwerk unter dem Wasser verwendet wird und das Wassers zu seiner Erhärtung bedarf.

Luftmörtel oder gewöhnlicher Mauermörtel wird aus fettem Kalk und Sand bereitet. Es wird mit der Zeit immer fester und erhärtet selbst zu stein. Ein merkwürdiges Beispiel hiervon liefert unter anderem die Westseite der Marienkirche zu Greifswald, in welcher de Mauersteine ganz vom Schlagregen ausgehöhlt, die Kalkfugen aber in ihrer vollen Stärke stehen geblieben sind.

Bei der gewöhnlichen Anwendung des Mörtels im Mauerwerk erhärtet zuerst dessen äußere Fläche, demnächst erhärten diejenigen Flächen, welche durch Spalten, Risse und kleine Kanäle mit der Luft in Berührung stehen. Die inneren, noch nassen Teile setzen ihren Wassergehalt jedoch nach und nach an de äußeren Kalkteile ab, so daß das Mauerwerk endlich auch im inneren hart wird. Je dicker die Mauern sind, desto langsamer erfolgt das Erhärten, und man hat Beispiele, daß sehr dicke Mauern nach Jahrhunderten im inneren noch nicht völlig erhärtet waren. Aus diesem Grunde schon kann an neueren Bauten der Mörtel nie so fest sein als an älteren.

Unter Erhärten oder „trocknen“ des „Luftmörtels“ versteht man das Festwerden desselben dadurch, daß der Kalk Wasser verliert und durch die Berührung mit der Kohlensäure der Luft wiederum kohlensauren, durch de Berührung mit dem Kiesel des Sandes in geringem Grade auch Kieselsauren Kalk bildet. Damit die in der atmospährischen Luft enthaltene Kohlensäure zum Mörtel dringen könne, ist eine Porosität notwendig, welche der Sandzusatz veranlaßt. Zu fester Kalkmörtel ist demnach durchaus nicht ratsam. In der That hat man fetten Kalk ohne oder mit geringem Sandzusatze im inneren von Mauern nach Jahrhunderten noch weich und unerhärtet gefunden. Sobald man dem Kalke anstatt gewöhnlichen Sandes Kalksteinsand oder Marmorstaub beimengt, bildet sich sehr schnell kohlensaurer Kalk n der ganzen Masse. Der Mörtel wird zunächst an der Oberfläche und allmählich auch im inneren hart.

Um ein etwas schnelleres Trocknen und Erhärten, namentlich des Mörtelputzes herbeizuführen, muß man die geputzten Räume längere Zeit stark lüften (für Zugluft sorgen), damit das überschüssige Wasser als Dampf von der frischen Luft abgeführt werde. Denselben Zweck sucht an auch durch abwechselndes Heizen und Lüften zu erreichen, und man kann dieses noch unterstützen, wenn man außer vom Ofenfeuer auch noch ein Becken mit glühendem Koksfeuer aufstellt, welches beim Verbrennen der Luft viel Wasserdampf entzieht. Mithin ist eine gewisse Zeit erforderlich, selbst wenn die Mauern, ehe se geputzt wurden, ziemlich gut ausgetrocknet waren. Insofern ist das künstliche Trocknen durch offenes Koksfeuer usw. sogar schädlich, als das chemische Erhärten des Mörtels nur im freuten Zustand möglich ist, durch gewaltsames frühzeitiges Trocknen der Mörtelmasse also wesentlich verzögert, wenn nicht aufgehoben wird.

Der Luftmörtel wird aus dem Kalke, welcher sich n der Kalkgrube befindet, n der Art bereitet, daß man diesen, welcher gewöhnlich schon etwas dick geworden ist, mit einem mäßigem Zusatz von Wasser und dem erforderlichen Sande so lange untereinanderschlägt, bis alles gleichmäßig gemengt ist und keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Den bereits mit Sand gemischten Mörtel noch längere Zeit vor dem Vermauern aufzubewahren, taugt gar nichts.

Die gleichförmige Beimengung des Sandes hat dagegen den Vorteil, daß bei rauer Oberfläche der Steine de Erhärtung des Mörtels allmählich vor sich geht. Überdies dient der Sandzusatz zur Ersparung von Kosten, da Sand erheblich billiger als Kalk ist.

Der Sand zum Mörtel

Er muß aus reinem Gestein herstammen und möglichst viel Kiesel enthalten. Ganz besonders aber darf er weder leicht erweichende Tele noch organische Reste enthalten, denn de ersteren, z.B. Thon und Lehm, beeinträchtigen die Bindekraft des Kalkes, und zwar umso vollständiger, je mehr davon m Sande enthalten sind, währen die organischen Reste außerdem als Humus zerfetzt werden und dem Mauerfraß befördern Sand mit scharfen Ecken und Kanten ist dem aus runden Körnern bestehenden vorzuziehen, weil bei ersterem sich eine größere Porosität für den zum Erhärten des Mörtels notwendigen Luftzutritt bildet.

Der Maurer unterscheidet der Arten von Sand, nämlich feinen, welcher zu den sogenannten Putzarbeiten genommen wird, mittelgroben Sand für gewöhnliches Ziegelmauerwerk und ganz groben Sand (Grand, Schotter) , welchen man zu Bruch- und Feldmauern verwendet.

Um dem Kalke nicht mehr Sand zuzusetzen, als er seiner Natur nach vertragen kann, macht man folgende einfache Probe: man gießt zu dem Sande so viel Wasser, bis die zwischen den Sandkörnern befindlichen Hohlräume ausgefüllt sind. So groß nun das Verhältnis des aufgenommenen Wassers zum Sande ist, ebenso groß ist das Verhältnis des Kalkes zum Sande, da der Kalk ebenso wie vorhin das Wasser, alle Sandkörnchen umhüllen und de Zwischenräume derselben ausfüllen soll. Nahm also der Sand z.B. 1/3 seines Volumens an Wasser auf, so muß man zu 3 Teilen Sand einen Teil Kalk zulegen.

Mengt man dem Mörtel zu wenig Sand bei, so bilden sich zu viele kleine Kalkklümpchen, welche nach obrigem sehr schwer austrocknen und weniger Bindekraft haben, als wenn sie hinlänglich mit Sand gemengt sind. Setzt man dagegen zu viel Sand zu, so können de Sandkörner nicht hinlänglich mit Kalk umhüllt werden, und die Bindekraft nimmt ebenfalls ab.